今天是2017年12月22日,農(nóng)歷十一月初五,二十四節(jié)氣之冬至。

陰極之至,陽氣始生,日南至,日短之至,日影長之至,故曰“冬至”。

冬至又名“一陽生”,是中國農(nóng)歷中一個(gè)重要的節(jié)氣,也是中華民族的一個(gè)傳統(tǒng)節(jié)日,冬至俗稱“冬節(jié)”、“長至節(jié)”、“亞歲”等。

古人認(rèn)為自冬至起,白晝一天比一天長,陽氣回升,天地陽氣開始興做漸強(qiáng),代表下一個(gè)循環(huán)開始,是大吉之日。

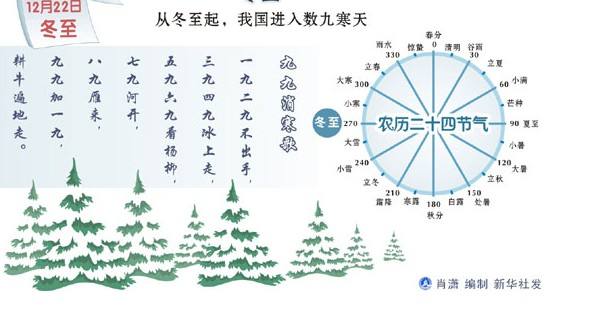

冬至一到,意味著開始進(jìn)入一年中最冷的“數(shù)九”寒天。

古人認(rèn)為,自冬至起,每九天算一“九”,一直數(shù)到“九九”八十一天,“九盡桃花開”,春天翩然而至。

數(shù)九寒冬,人們便唱“數(shù)九歌”,一聲一聲數(shù)著季節(jié)的變遷,數(shù)著年歲的更迭:

一九、二九不出手,

三九、四九冰上走,

五九、六九沿河看柳,

七九河開,八九燕來,

九九加一九耕牛遍地走。

冬至,古人會繪制《九九消寒圖》,在白紙上繪九枝寒梅,每枝九朵,一枝對應(yīng)一九。

每日晨起梳妝時(shí),佳人以胭脂隨手涂抹一朵,待到九九八十一朵涂滿,寒梅變作桃花,便是余寒消盡暖初回,推窗即見滿園春色。

生活需要一些儀式感,喚醒我們沉睡的靈魂,去感應(yīng)時(shí)光的腳步,去感知天地萬物的美,生命的浪漫和詩意,皆在其中。

【冬至起源】

早在二千五百多年前的春秋時(shí)代,中國就已經(jīng)用土圭觀測太陽,測定出了冬至。

它是二十四節(jié)氣中最早制訂出的一個(gè),也是中華民族的一個(gè)傳統(tǒng)節(jié)日。

殷周時(shí)期,規(guī)定冬至前一天為歲終之日,冬至節(jié)相當(dāng)于春節(jié)。后來實(shí)施夏歷。但冬至一直排在24個(gè)節(jié)氣的首位,稱之為“亞歲”。

人們最初過冬至節(jié)是為了慶祝新的一年的到來。古人認(rèn)為自冬至起,天地陽氣開始興作漸強(qiáng),代表下一個(gè)循環(huán)開始,是大吉之日。

因此,后來一般春節(jié)期間的祭祖、家庭聚餐等習(xí)俗,也往往出現(xiàn)在冬至。把冬至作為節(jié)日來過源于漢代,盛于唐宋,相沿至今。

【冬至飲食】

冬至這天,北方地區(qū)有宰羊,吃餃子、吃餛飩的習(xí)俗,南方地區(qū)在這一天則有吃冬至米團(tuán)、冬至長線面的習(xí)慣。

§

餃子

§

諺語云:“十月一,冬至到,家家戶戶吃水餃。”

這種習(xí)俗,是因紀(jì)念“醫(yī)圣”張仲景冬至舍藥留下的。

? 冬至來源

相傳醫(yī)圣張仲景他告老還鄉(xiāng)回到南陽時(shí),正值大雪紛飛的冬天,他看見南陽鄉(xiāng)親有不少人的耳朵被凍爛了,心里非常難過。

就叫其弟子在南陽關(guān)東搭起醫(yī)棚,用羊肉、辣椒和一些驅(qū)寒藥材放置鍋里煮熟,撈出來剁碎,用面皮包成像耳朵的樣子,再放下鍋里煮熟,做成一種叫"驅(qū)寒矯耳湯"的藥物施舍給百姓吃。

服食后,鄉(xiāng)親們的耳朵都治好了。

后來,每逢冬至人們便模仿做著吃,是故形成吃餃子這種習(xí)俗。

【冬至養(yǎng)生】

冬至節(jié)氣,意味著進(jìn)入數(shù)九天,迎來最寒冷的天氣,《易經(jīng)》中有“冬至陽生”的說法。

這是因?yàn)楣?jié)氣運(yùn)行到冬至這一天,陰極陽生,此時(shí)人體內(nèi)陽氣蓬勃生發(fā),最易吸收外來的營養(yǎng),而發(fā)揮其滋補(bǔ)功效。

可見,冬至前后人們開始進(jìn)補(bǔ)是最好時(shí)間。

冬至大如年,人間小團(tuán)圓。

在冬至這天,與家人圍坐,熱熱鬧鬧吃頓團(tuán)圓飯,無論天怎么冷,外面大風(fēng)大雪,只要一家人在一起,心上總是溫暖的。